Geschichte

Unerforscht ist der Zeitpunkt, zu dem die erste Siedlung Kleinrinderfeld entstand. Aus dem St.-Martins-Patrozinium der Pfarrkirche und der Namensendung „-feld“ kann auf eine alte, spät-merowingische Siedlung geschlossen werden, da dem fränkischen Nationalheiligen St. Martin, Bischof von Tours, vor allem im 8. Jahrhundert viele Kirchen geweiht wurden.

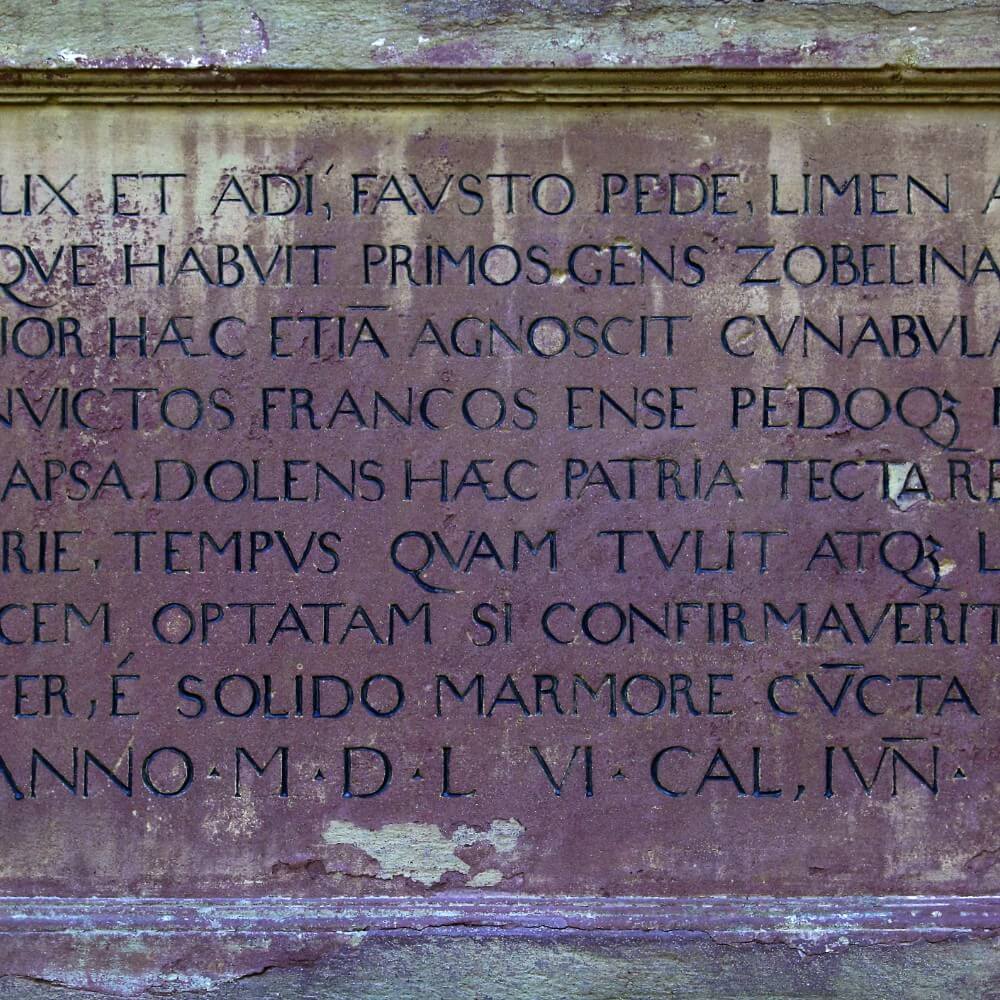

Schriftliche Erwähnung fand Kleinrinderfeld erstmals im Jahre 1060. Die im Staatsarchiv Würzburg lagernde Urkunde vom 22. Juni 1060, mit der König Heinrich IV. dem Würzburger Bischof Adalbero einen Wildbann (= Jagdrecht) im Raum Kleinrinderfeld verlieh, spricht bereits hier von der Ansiedelung „Rindervelt minorem“ (= das kleine Rinderfeld).

Siedlungsgeschichtliche Nachweise reichen im Kleinrinderfelder Raum bis in die Jungsteinzeit (ca. 3500 v. Chr.) zurück. Sie setzen sich fort in der Bronzezeit (ca. 1550 bis 1250 v. Chr.; Hügelgräber, Ganzkörperbestattung, Grabhügel im Guttenberger Wald), in der beginnenden Eisenzeit (ca. 1250 bis 750 v. Chr.; Urnenfelderzeit, Leichenbrand in Urnen bestattet, Bestattungsareal in der Nähe des heutigen Wasserhauses) und in der keltischen Zeit des westlichen Hallstattkreises (ca. 800 bis 400 v. Chr.; frühkeltischer Fürstensitz auf dem Würzburger Marienberg, große Grabhügel im Guttenberger Wald, Ausgrabungen einer hallstattzeitlichen Grabhügelgruppe ca. 2.100 m südlich der Kirche).

Siedlungsgeschichtliche Funde fehlen jedoch noch aus der La-Tène-Kultur der Kelten (ca. 400 v. Chr. bis in die Zeit um Christi Geburt), die durch eine Verlagerung der keltischen Kerngebiete gekennzeichnet ist (Belagerung Roms, Gründung von Ankara, Ungarnbesiedelung, usw.) und aus der Zeit der Völkerwanderung (ab Christi Geburt bis ca. 500 n. Chr.), in der thüringisch bzw. alamanisch beeinflusste Besiedelung angedacht werden könnte.

Mit den Siegen der Franken über die Alamannen (479 bis 506 n. Chr.) und über die Thüringer (511 bis 531 n. Chr.) wurde der Raum Kleinrinderfeld in das fränkische Großreich der Merowinger (König Chlodwig I. – 481 bis 511 n. Chr.) integriert (fränkische Kolonisation; Hoheitsgebiet um Würzburg – Uburzis).